| �� | ||

|

|

|

| �z�[���@��Јē��@���i�̔��@�����}�K�����W���@�X�V�L�^�@�V���i�ē��@���ݒn�@�����@�x�����@ |

| �� | ||

|

|

|

| �z�[���@��Јē��@���i�̔��@�����}�K�����W���@�X�V�L�^�@�V���i�ē��@���ݒn�@�����@�x�����@ |

| �� | �� | |||

�ӂ邳�Ƃ̖����y��@��������@�̏o����܂� |

||||

|

||||

���؍H�[�@��q������Љ�܂� |

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

|

|||

| ������ɏ����Ă�������Ŕ� �w�S���]��̎R�₱���Ă������i���ĉ�����j ���q�������̐_�x�Ə����Ă���܂� |

�`���̍H��M�b�V���ƒu���Ă���܂� �܂��ɐE�l�̍�Ə�̓`���������܂� |

|||

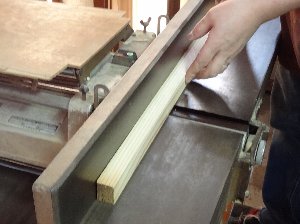

| �� | ������������H���@����1�@�ޗ��̊��� | �� | |

|

|

||

| �@��Ə�̂ǂ������ɍޖ��u���Ă����āA���������Ă��܂��B �@��Ɏ����Ɖ��̍ޖ��g���ăS�b�^���͍���܂��B �@�Â��ޖ�������Y��Ȗؖڂ��������Ă���̂ł��B |

|||

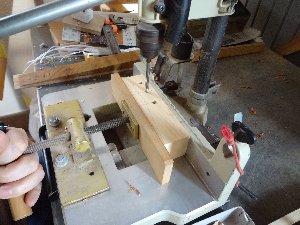

| �� | ������������H���@����2�@�ޗ��̐ؒf | �� | |

|

|

||

| �ы��Ŋp�ނ���ؒf���ď���̑傫���܂Ő��Ă����܂��B�r�ނƂ��܂� | |||

|

|

||

| �p�p�ɂȂ�悤�Ɋp�𑵂��Ă����܂��B�Z�ނƂ��܂� ���ꂩ�炳��Ɋ����ɓ���܂��B�������Ԓ��ɔ�������Ȃ������肵�����͎̂g���܂���B |

|||

| ������������H���@����3�@�ׂ����H | |||

| �� | �� | ||

�Ɓi�����j�̍H |

|||

|

|

||

| �����ɐ؍��݂����܂��B�������E�ɕ���ł��܂��B�����ł��ˁI | |||

|

|

||

| �@�B�ł���Ƃ������Ɏd�オ�肪�Y��ł����A�����ł��ˁB | |||

|

|

||

| �����Ɋۂ݂�����Ƃ��悢��@�w�����x�@�͊����ł� | |||

���q�i����j�̐��� |

|||

|

|

||

| ���q�i����j�Ƃ͂����ɕt���镔�i�œ��i���j�ƌ����Œ肷�鎅����������ޕ��i�ł� | |||

|

|

||

| �����O�{����܂�����A�ʒu�W�͐T�d�Ɍ��߂Ă����܂� | |||

|

|

||

| �Ō�̎d�グ�͎����ŗ]�v�ȕ���������Ďd�グ�܂� | |||

| �� | ������������H���@����4�@�g�ݗ��� | �� | |

|

|

||

| �����Ǝ��q�����킹�܂��B�덷��0.2�����ȉ��ɗ}���܂� | |||

|

|

||

| ����g�ݗ��ĂĂ����܂� | |||

|

|

||

| ���̓���������������A�����J�����肷��ƁA���F���ς��܂� �ƂĂ��@�ׂȍ�ƂɂȂ�܂��B |

|||

|

|

||

| ������͊������Ă���̂ɁA�ƂĂ��Ȃ��ɋ����Ăт����肵�܂� �������������̉��F�̔閧��������܂���� |

|||

| �� | ���q�l�̐� | �� |

|

|

| �� | �V������������̏Љ� | �� | ||

|

|

|||

| �V�����Љ�邲������͓��������Ă������Z���Ȃ�܂� ����������J�n���܂������A���߂Ĕ�I���܂��B |

||||

|

|

|||

| �K�쐙�̖ؖڂ��Y��ł��� | ||||

|

|

|||

| ���ɕ��ׂ�Ƃ��̈Ⴂ�͖��炩�ł��� | ||||

|

|

|||

| ���ʃT�C�Y��89.9�p�@���^��83�p�Ƃ������ł� ���̌��݂͂قڔ����ł��B |

||||

���̒Z���̂�������� �S���Ìy�O�������c��@�V�n�S���� �ƌ��̏d�M�D����̈��p�̂�������ł��� |

||||

|

||||

| �a�C�×{���̍��������������q���� | ||||

|

�d�M����̂������ł������������ɂ���

|

||||

| �� | �� | |

| �S�b�^���̏C���ɂ��� | ||

�@�ŋ߁A�S�b�^���̏C���̂��˗�����������܂��B �@���͂��̃S�b�^���̐���N�x�ƁA���쏊�ł��B �@�S�b�^���̐���͐���҂̗��V�ō���Ă���A�X�̕��i�����ꂼ��̑n��i�ƌ����܂� �@�ł�����@��������q����̐���̃S�b�^���ł���A�������i�A�����`��ȂǂŏC���� �@���Ղ��̂ł�������҂ɂ���āA������`����Ⴄ�̂ŁA�C���̕��i�Ȃǂ�����Ȃ��ꍇ�� �@�������Ƃ��������肢�܂��B |

| �� | ��������̂� |

�� | |||||||||||||||||

|